Votre panier est actuellement vide !

Catégorie : Méditation

-

Comment méditer autrement qu’en fermant les yeux ?

Dans une société où la productivité se place au premier rang, ou l’argent est roi et dans laquelle il faut tout faire, tout de suite, il est parfois difficile de s’y retrouver. Et surtout, de se retrouver. Depuis quelques années, pourtant, les pratiques de médecines parallèles et de soins holistiques s’étendent par-delà les continents et les cultures. La méditation fait partie de ces pratiques qui permettent de se (re)poser, de se (re)centrer sur soi-même, et de pouvoir repartir dans la vie avec davantage de cohésion. Et si souvent, la méditation est associée à une assise en tailleur et un « ommm » tourné en dérision, il y a en réalité de multiples façons de s’adonner à la méditation. Prêts à trouver la vôtre ?

La méditation, késako ?

La méditation, dans son sens général décrit l’action de penser une chose, un corps, un concept, des émotions…etc. Au sens spirituel du terme, elle possède un sens beaucoup plus précis, car il s’agit d’une voie qui mène à la réalisation de Soi ou à un éveil. Les premières traces de méditation remontent d’ailleurs à plus de deux milles ans avant notre ère, ce qui se situe bien avant l’apparition du bouddhisme par celui qui la développa : Siddhartha.

Présente au cœur du bouddhisme, du taoïsme, du yoga ou du christianisme, la méditation est une pratique présente dans toutes les religions et de nombreux domaines, bien qu’elle s’exprime différemment dans chacun d’eux. Dans le cadre de la spiritualité, la méditation s’apparente surtout au chemin qui mène droit vers l’éveil de son « moi profond », et la connexion à soi.

Ainsi, il est possible de définir la méditation, venant du latin « meditare » qui signifie « contempler », comme une pratique mentale et spirituelle qui favorise le lien à soi-même, libère les tensions et permet d’ouvrir son esprit.

Les bienfaits de la méditation

Parmi les nombreux bienfaits que la méditation provoque sur le corps et l’esprit, l’on retrouve :

- Réduction du stress :

- Amélioration de la mémoire et de l’attention ;

- Réduction d’un sentiment ou d’une blessure douloureux/se ;

- Diminution des risques de maladies cardiovasculaires ;

- Baisse des symptômes en cas de virus ;

- Renforcement du système immunitaire dans sa généralité ;

- Apaisement de pensées négatives ;

- Provoque une sensation de détente ;

- Développe l’intuition ;

- Augmente la créativité ;

- Améliore l’estime de soi et développe la confiance personnelle.

Les techniques de méditation sans fermer les yeux

La méditation, si elle peut parfois se confronter aux préjugés et stéréotypes que l’on porte sur elle, a pourtant bien des façons de se pratiquer, et une multitude de formes pour le faire. Zoom sur ces méthodes de méditation simples à mettre en place, qui permettent de se recentrer sur soi, dans presque toutes les circonstances !

La méditation de pleine conscience :

Cette méditation est parfois difficile à apprivoiser tant elle peut être intimidante. Et pourtant, une fois que vous la maîtriserez, vous pourrez l’exercer partout, et ce, dès que vous en sentirez le besoin ! Car la méditation de pleine conscience, c’est avant tout la force de l’esprit et de l’instant présent. Et pour cause, la méditation de pleine conscience peut se faire à n’importe quel moment de la journée, dans n’importe quel lieu.

Méthode : il s’agit de se concentrer sur ce que vos sens perçoivent dans un moment M, peu importe où vous vous trouvez, ne songez qu’au présent, aux choses de la vie lors de cet instant spécifique. Il est important de ne pas se projeter ou de se remémorer. Tout ce qui compte à cet instant, lors de ce moment –votre moment- de méditation, c’est la façon dont vous rencontrez le monde extérieur.

Cette méthode peut également être efficace en cas de stress, d’angoisse ou bien de dépression.

La méditation avec mantra :

La méditation avec mantra consiste à renforcer l’instant de méditation via le son. L’intérêt du mantra est qu’à défaut de vous raccrocher au « ommm » (qui représente la connexion avec la source de l’énergie, appelée prana), vous pouvez adapter le mantra à une phrase, un mot ou un son qui vous convient ou ressemble davantage. « Je suis paix », « je suis tolérance », sont par exemple des mantras qui peuvent accompagner votre méditation.

La méditation guidée :

La méditation guidée est certainement l’une des façons de méditer les plus simples qui existent. Et pour cause, comme son nom l’indique, il s’agit ici de se laisser guider. Via un enregistrement audio, il est possible de choisir la méditation qui vous convient le mieux. En prenant en compte le moment auquel vous souhaitez méditer (matin ou soir), il vous suffit de brancher l’enregistrement, et de vous laisser porter par ce que la voix communique.

C’est une méthode idéale pour les personnes qui veulent débuter sans savoir par où commencer !

La méditation par la respiration :

Cette technique de méditation est relativement simple, puisqu’elle passe à travers l’une des actions que nous faisons le plus : respirer. Quel que soit votre emploi du temps, cette technique est relativement simple et très accessible.

Méthode : il s’agit de pouvoir s’isoler quelques instants, et se concentrer sur sa respiration. Inspirez par le nez, en songeant à cette énergie nouvelle qui vous envahit. Et lors de chacune des expirations par la bouche, visualisez les entraves, le stress ou encore les problèmes vous quitter. Cinq à dix respirations sont parfois nécessaires, et trois suffisent à d’autres moment.

Cette technique se montre très efficace si vous avez besoin de souffler (littéralement !), et de faire une pause car les circonstances sont trop stressantes.

Ainsi, il existe une multitude de techniques de méditations différentes. Il est également possible d’adapter ces méthodes à un environnement particulier, comme dans un bain (le contact avec l’eau est bénéfique et « nettoie » symboliquement vos soucis), ou encore en pleine nature (vous vous revigorez grâce à la présence de la nature).

Toutes les techniques de méditation ont leurs propres particularités, bien qu’il soit parfois plus simple, selon le contexte dans lequel vous vous trouvez d’en privilégier une plutôt qu’une autre. Quoiqu’il en soit, la méditation demeure un outil fiable auquel il est possible de se référer à n’importe quel moment. Elle calme le stress, apaise les maux, et nous guide toujours plus loin sur le chemin du bien être !

Toutefois, si certaines tensions ou problématiques s’accumulent et s’ancrent dans vos quotidiens, il est possible d’utiliser la méditation en plus d’autres techniques, comme l’hypnose. Hypnothérapeute et experte en neurosciences, je propose des séances d’hypnose à Paris, ainsi que des séances de soins thérapeutiques pour le corps (drainage lymphatique), ou pour le visage (drainage du visage).

Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib.

Et il vous est possible d’en apprendre davantage sur moi en écoutant le podcast dans lequel j’ai été interviewée ou en écoutant mon podcast Combattantes.

Et si le quotidien semble vous engloutir sans aucun répit, peut-être est-il alors temps de vous offrir une petite retraite ?

Inspirez…

Soufflez…

Vivez !

-

POURQUOI SE MET-ON EN COUPLE ? EST-CE NECESSAIRE D’ÊTRE EN COUPLE À PART POUR PROCRÉER ?

Ces questions peuvent déjà vous avoir effleuré, ou peut-être jamais. À travers les âges et les époques, le couple a toujours tenu une place sacrée, source de nombreux conflits et jalousies –qui ne connaît pas la tragique histoire de Rachel et Jacob ? Par ailleurs, s’il était courant jadis de choisir un(e) époux (se) dans l’espoir de concevoir un héritier, aujourd’hui, tout cela est révolu. Alors pourquoi se mettre en couple ? Le désir de procréer pourrait-il à lui seul justifier cette décision ?

Le couple : du flirt à l’amour

Pourquoi se mettre en couple ? Lorsque deux personnes se rencontrent, il peut parfois y avoir des étincelles. Il existe autant de relations qu’il y a de personnes différentes, et chaque relation est unique. Qu’il s’agisse d’une phase de flirt ou suite à de grandes déclarations passionnées, le couple peut se former sous couvert d’attirance, de sentiments naissants ou affirmés, ou encore d’une symbiose totale.

Que l’on respecte les étapes d’une vie de couple « basique » ou non, l’essentiel est que chaque personne s’y plaise tant que durent les sentiments. Si votre copine Léa a décidé d’entamer une relation à distance, c’est tout aussi respectable que Marc, qui vient d’emménager avec son amour du lycée. Voilà comment deux inconnus, forment désormais un couple heureux.

Il paraît que seul on va plus vite, et qu’à deux on va plus loin…

Être en couple, c’est avoir des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux. Mais c’est aussi –et surtout-dans une relation saine, pouvoir compter sur l’autre. Être une équipe, et savoir que le ou la partenaire nous soutient, quoiqu’il arrive. C’est aussi la stabilité, émotionnelle et financière. Plus de perspectives peuvent s’ouvrir à notre regard amoureux, par le fait même qu’un soutien, une aide existe au sein du couple.

Être en couple, c’est aussi avoir le palpitant qui s’agite, malgré la routine qui s’installe et les épreuves que la vie continue de déposer sur notre chemin. Ce sont les rires partagés, les private jokes qui sont nées après une soirée à déambuler dans la ville, mais aussi les débats sur la politique, les disputes parfois et les réconciliations, souvent. C’est un éventail de sensations uniques.

En somme, être en couple peut tout à fait être une expérience qui change à jamais la personne, et grave en son cœur des souvenirs intarissables.

Et si on faisait un enfant ?

Le désir de procréer peut être l’une des raisons de se mettre en couple. Mais le couple doit-il se restreindre à cela ?

Suite logique, besoin biologique, désir enfoui depuis l’enfance ? Avoir envie de faire un enfant, de créer la vie est tout à fait naturel. D’autant plus si la relation que l’on partage avec le ou la conjoint(e) est stable. Les hormones travaillent, l’esprit se questionne, et le verdict s’impose : et si on avait un enfant ?

En revanche, se mettre en couple dans l’idée de procréer ne semble jamais une décision judicieuse. Elle risque d’entraîner une grande frustration dans son sillage, et inévitablement, des déceptions. Car avoir un enfant, c’est une étape clé dans une relation, et pour cela, le débat doit s’ouvrir, les deux parties du couple doivent être certaines avant de se lancer. Créer la vie, c’est devoir s’en occuper, la chérir, la protéger ensuite.

Le désir de procréer : plus fort que tout ?

Mais le désir de procréer peut bien se transformer en décision réfléchie, il est possible de trouver des alternatives à la procréation conventionnelle. Pour les couples stériles ou atteint par une maladie génétique qu’ils ne souhaitent pas transmettre à l’enfant, il est tout à fait possible d’entamer une procédure afin de passer par une Procréation Médicalement Assistée (PMA). Si récemment, la PMA a été ouverte aux femmes et couples de femmes en plus des couples hétérosexuels, d’autres solutions étaient possibles en parallèle. C’est le cas de l’Insémination Artificielle par Donneur de sperme (IAD), qui passe notamment par la Fécondation In Vitro (FIV).

Ainsi, dans notre monde qui se meut chaque jour un peu plus, il est tout à fait possible pour une femme célibataire d’avoir un enfant sans être en couple.

Faire un enfant seule : pourquoi ça peut faire peur ?

Mais faire une enfant toute seule ne veut pas dire que la vie sera belle et douce. Il s’agira, comme pour beaucoup de choses, de faire face avec courage et patience aux nouvelles responsabilités qui incombent à une mère. Toutefois, le soutien peut s’établir de la famille ou d’amis, ce qui permettra de l’aide et une certaine stabilité à la mère.

Faire un enfant seule, c’est parfois oublier que l’on est femme aussi, et se perdre dans les couches et les biberons. Demander de l’aide n’est alors pas une preuve de faiblesse, mais un simple besoin éphémère pour un avenir plus serein. Quoiqu’il en soit, il est important de ne jamais reculer malgré les questions, les doutes, et les inquiétudes que peut insuffler la responsabilité d’une vie. Vous êtes forte, vous n’êtes pas seules, et surtout, faîtes-vous confiance. Votre enfant partage votre chair et votre sang, vos valeurs, votre éducation. Ses apprentissages sont les vôtres aussi, et même si parfois vous tâtonnez, vous y parviendrez.

Mais du coup, pourquoi se mettre en couple semble si important ?

Alors, tu fréquentes quelqu’un en ce moment ?, C’est pour quand, le mariage ?, Tu sais, à ton âge, j’avais déjà deux enfants… etc. Ça ? C’est la pression sociale. Le couple, les enfants, et la jolie barrière blanche autour du pavillon. Se mettre en couple est depuis toujours définition de stabilité et d’équilibre. Pour l’entourage, ça signifie que vous êtes heureux, pour la société, que vous êtes dans une situation « normale ». Mais c’est quoi être normal ? Ne vaut-il mieux pas être simplement heureux tel que l’on est, avec ce que l’on a ? Se lancer dans la quête du grand amour parce qu’on en a l’envie, et non pour plaire aux autres, n’est-ce pas une forme de liberté –et non de rébellion ?

Si la peur de la solitude vous étreint parfois, apprenez à la connaître, c’est une jolie amie dont on a tous besoin pour se ressourcer. Si l’idée d’être en couple vous plaît davantage que la personne avec qui vous l’êtes, revoyez vos priorités : les idées ne font pas le bonheur ; mais la bonne personne le peut.

Être en couple ne devrait rien définir sinon les sentiments que vous portez à une personne. Car au final, que vous ayez des enfants ou non, que vous en vouliez ou qu’il en soit hors de question, que vous soyez en couple ou célibataire… L’important, c’est d’être heureux dans votre vie, non ?

To love or not to love… À vous de décider !

-

LE POUVOIR DE L’HYPERSENSIBILITÉ

L’hypersensibilité émotionnelle, comme son nom l’indique, s’agit d’un trait de caractère particulier qu’un individu acquiert dès sa naissance. Si vous vous posez des questions autour de ce sujet, nous avons pris la peine de les répondre à travers ce guide notamment sur comment reconnaitre un hypersensible.

Comment savoir si une personne est hypersensible ?

De prime abord, l’hypersensible est quelqu’un qui se sent submergé par ses émotions. Il est également sensible au bien-être de son entourage. Toutefois, il faut savoir que l’hypersensibilité émotionnelle peut se manifester différemment, étant donné que cela dépend de l’état de l’individu. En général, une personne est hypersensible lorsqu’elle a des difficultés à gérer ses émotions. Elle l’est également lorsqu’elle est sensible aux dires et aux regards des autres, en tout cas, à un certain niveau. En effet, il est réservé et très susceptible car il préfère se ressourcer loin de la foule. L’hypersensible dispose d’un sens de l’observation développé et fait preuve d’une grande empathie. Dans certaines situations, l’hypersensible surréagis et ne sait pas se contenir. En outre, une personne est hypersensible quand :

- Elle a le sens du détail

- Elle est susceptible

- Elle pleure très facilement

- Elle se sent en décalage avec les autres (se sentir différent ou pas normal)

- Elle est plus attentionnée que la moyenne : l’hypersensible aime faire plaisir à son entourage.

- Elle est réservée : l’hypersensible préfère prendre le temps de connaitre et de sentir l’autre avant de s’ouvrir. Sinon, il se renferme sur lui-même et se fait passer pour un timide.

Quelles sont les difficultés que rencontre un hypersensible ?

Il existe plusieurs difficultés liées à l’hypersensibilité. Il faut déjà savoir que lorsqu’une personne est hypersensible, elle a tendance à privilégier un environnement protégé, calme et silencieux. À cet effet, l’hypersensible préfère souvent s’isoler, se forger un zone de confort, à un tel point qu’il a du mal à s’intégrer. La solitude peut également devenir pesante pour lui. Par conséquent, il a souvent des problèmes relationnels. De plus, un hypersensible est souvent stressé étant donné qu’il doit gérer ses émotions pour toutes les situations qui se présentent face à lui. Ainsi, l’hypersensible doit souvent affronter des crises d’angoisses et le stress.

Comment vivre avec l’hypersensibilité ?

Même si les autres vous disent : “ il faut soigner ton hypersensibilité “, sachez que l’hypersensibilité ne peut être soignée. Ce que vous devez faire c’est plutôt d’apprendre à vivre avec votre trait de caractère particulier. Dites-vous qu’il s’agit d’une chose qui vous démarque des autres, et non d’une malédiction. Ainsi, vous devez apprendre à gérer votre hypersensibilité. Comment ? Pour procéder, il faut savoir gérer ses émotions. La gestion de ses émotions passe notamment par le développement personnel, ou la psychothérapie. En effet, vous aurez besoin d’aide extérieur dans le sens où les interactions et les diverses travails de groupes peuvent vous aider considérablement à gérer vos émotions. En outre, il existe plusieurs méthodes comme les Méthodes Quertants qui sont disponibles pour aider un hypersensible à mieux gérer ses émotions, et à vivre pleinement son quotidien.

De mon côté , je suis Charlotte Vallet, hypnothérapeute sur Paris et rédactrice free-lance. Je vous accueille dans mon cabinet du 2 bis Villa Flore 75016 Paris les mardis, jeudis et vendredis. Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib : https://www.doctolib.fr/hypnotherapeute/paris/charlotte-vallet

Voici un autre article que j’ai écrit sur le thème de la Charge mentale https://www.charlottevallet.fr/la-charge-mentale-le-syndrome-de-la-femme-epuisee/

-

Changer de vie : Et si le rêve devenait réalité

Quitter son job pour devenir prof de plongée dans les Caraïbes ou prof de yoga, ouvrir un gîte ou une ferme écologique à la campagne, aménager un camping-car et faire le tour du monde… Qui n’y a pas pensé un jour ?

Et les statistiques le prouvent. Près de 80 % des Français ressentent, un jour, ce besoin de tout quitter pour recommencer autre chose. Mais combien le font ? Beaucoup, beaucoup moins… À peu près 1 % par an. Ce n’est en effet pas facile de faire ce grand saut…

Je suis bien placée pour vous en parler… puisque je l’ai fait. Certes, je n’ai pas tout quitté pour partir vivre en Afrique… mais j’ai quitté mon petit confort « professionnel », pour repartir de zéro. C’était, à l’époque, devenu indispensable pour moi de redonner du sens à ma vie.

Et je ne le regrette pas, bien au contraire !

Mais effectivement, cette quête du bonheur, ça se mérite… Le chemin de la « liberté » est quelque peu semé d’embûches. Tant de choses se bousculent dans notre esprit ! Alors, pourquoi est-ce si difficile ?

L’envie d’être heureux : une aspiration propre à l’être humain

Comme dit dans l’introduction, nous sommes nombreux (voire de plus en plus nombreux) à exprimer cette envie de changer de vie. En effet, nous aspirons tous à vivre, une vie « heureuse ». Tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Mais… , je ne vous apprends rien : la vie n’est pas un long fleuve tranquille… Si certaines situations peuvent être supportées ou supportables, d’autres peuvent devenir un véritable calvaire. Et lorsque l’on se trouve en porte-à-faux perpétuel avec « qui nous sommes » ou « ce que nous voulons », la vie peut devenir un enfer.

La boule au ventre le dimanche soir car on ne veut plus se lever pour aller au travail… Le sentiment de ne servir à rien… Le sentiment d’être impuissant face à tout ce qui produit autour de nous… Cette société parfois cruelle, souvent injuste… Le sentiment de subir, de n’être qu’un simple spectateur de notre vie…

Et les jours passent, les uns après les autres… Tout ceci engendre une frustration grandissante, laquelle engendre un mal-être, qui peut devenir insupportable pour notre entourage mais surtout pour nous-même, et notre propre santé. Notre petite voix nous dit « bouge-toi, change de vie », mais on ne le fait pas.

Pourquoi est-ce si difficile de changer de vie ?

Trop de peurs nous retiennent

Déjà, et c’est humain, le changement fait peur. Car même si l’on a tendance à se plaindre de notre quotidien, nos petites habitudes nous rassurent. En effet, l’inconnu fait peur car on n’a pas la certitude que nous réussirons à changer de vie. Et c’est ce manque de certitude qui nous empêche de franchir le pas. Eh oui… Changer de vie comporte des risques. Et nous n’avons pas tous le même comportement face à la prise de risques.

Il faut une certaine dose de courage… Car entre « penser les choses, les imaginer, voire fantasmer » et « agir » pour qu’elles se concrétisent, il y a un grand pas à franchir.

Et là, il y a moins de monde au portillon. Mais, là encore, c’est humain. On a tous un petit côté qui nous pousse à « attendre que tout nous tombe du ciel. » On attend le miracle. Eh non ! Rien ne tombe du ciel dans la vie. Il faut toujours se donner les moyens d’atteindre ce que l’on veut. Si on le peut, bien sûr !

Un autre point qui peut freiner aussi un tel projet, c’est le regard des autres. Ce fameux regard des autres. Que vont-ils penser de moi ? Ils vont me prendre pour une inconsciente, une folle ? Et si je me plante ? Je vais être ridicule…

Sachant quand même, que quelque part, certains vous envieront très certainement…

Son propre regard aussi. Si on échoue, on se sentira « nulle ».

Au contraire, il faut se dire que l’on aura eu le courage d’essayer. Courage, que peu ont !

Et accessoirement… ce projet peut aussi impliquer un conjoint, la famille… On culpabilise.

Et si on soignait ces peurs ?

Mais, malgré tout cela, si l’on veut vraiment changer de vie, c’est possible. Dans mes podcasts de la série « combattantes », j’ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui ont osé franchir le pas, et qui aujourd’hui sont heureuses et fières de l’avoir fait. Je vous invite à les écouter, ici, ou ici, si vous cherchez de la motivation.

En effet, il ne faut pas que ce projet reste uniquement dans la tête.

Le plus difficile est de prendre LA décision. Et pour la prendre, il faut bien « se » préparer et bien préparer son projet. Voici quelques pistes pour vous y aider.

Il faut verbaliser et formaliser le projet

Le verbaliser

Oui, il faut en parler. Avec son entourage proche déjà, en tout cas avec des gens en qui l’on a confiance. Et qui porteront un regard objectif et désintéressé.

Ou en parler à un « bon » thérapeute qui saura faire la différence entre une véritable envie de changer, indispensable à notre équilibre, voire à notre santé et un mal-être temporaire. Il saura également percevoir si nous sommes prête à le mettre en œuvre, et donc si nous trouverons la force d’y arriver.

Prendre du temps ou du recul et le formaliser

Ensuite, il faut surtout prendre du temps et formaliser les choses progressivement. Pour ma part, j’ai eu la chance de pouvoir faire break et faire le tour du monde. Mais si vous n’avez pas cette chance, vous pouvez vous fixer quelques mois pour vous y consacrer pleinement. Vous prenez un cahier, et vous écrivez.

- La première étape est, bien sûr, de peser le pour et le contre, c’est le b.a.- ba. Mais si déjà on en arrive là, on sait qu’il y a plus de plus pour que de contre. Mais obligez-vous à les écrire noir sur blanc, au cours du temps.

- Ensuite, il faut dresser la liste (progressivement) de tout ce qu’il faut faire pour changer de vie (plus ou moins longue selon le changement envisagé). Si vous avez déjà un projet de vie en tête, ce sera déjà plus facile. Sinon, cette étape vous demandera un certain temps.

- Envisager, bien sûr, l’aspect financier. À court terme, à moyen terme et à long terme.

- Envisager aussi un plan B ou une solution au cas où vous n’y arrivez pas. Pensez aussi que vous pourrez toujours (ou très souvent) revenir à votre situation actuelle.

Se préparer au fait que tout ne sera pas facile

Un point important, et non des moindres, qu’il faut tout de même évoquer, c’est que ce ne sera pas tous les jours facile ! Il faut vous préparer au fait que vous passerez par des hauts et des bas. Des phases euphoriques, et des phases de découragement…

Conclusion

Si vous ne supportez plus votre quotidien, si votre moral et votre santé en sont affectés, si la pensée de changer de vie vous traverse régulièrement l’esprit, si vous avez un projet, une envie, je ne peux que vous conseiller de vous mettre au travail… On n’a qu’une vie ! Ne l’oublions jamais.

Charlotte Vallet – Sophrologue et hypnothérapeute à Paris

-

La résilience : est-ce vraiment une arme pour avancer ?

Rupture amoureuse, décès d’un proche, perte d’un emploi, maladie grave, violences physiques ou psychologiques, traumatisme dans l’enfance : personne ne réagit de la même manière face à une épreuve de la vie… Et, il se dit que la résilience aide à « mieux » survivre, et parfois même à vivre.

Mais qu’est-ce que la résilience ? Sommes-nous tous capables d’être résilient ? Et si cela s’apprend, quelles sont les techniques pour y parvenir ? Et si, finalement, nous ne pouvions pas l’être, serions-nous malheureux toute notre vie pour autant ? Difficile de répondre à toutes ces questions… Ayant personnellement appris à être résiliente depuis fort longtemps, je reconnais que la résilience m’a énormément permis d’avancer. Mais parfois, je m’interroge sur les limites de cette redoutable « résilience ».

Qu’est-ce que la résilience ?

Comment survivre au malheur ? Telle est la question à laquelle nous devons répondre si nous avons vécu une situation particulièrement traumatisante.

La résilience est un phénomène psychologique qui consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, à prendre acte de l’événement traumatique de manière à ne pas, ou plus, vivre avec ce fléau et à se reconstruire d’une façon socialement acceptable.

Bien plus qu’une aptitude ou une force que l’on a, c’est un rythme à prendre qui permet à une personne de rebondir de manière positive et de se créer un avenir, sinon heureux, au moins satisfaisant.

Le terme, emprunté à la physique, désigne « le retour à l’état initial d’un élément déformé ».

Les psychiatres américains spécialisés dans la petite enfance, ont adopté le mot dans les années 90. Il a ensuite été popularisé en France, par Boris Cyrulnik. Selon ce psychothérapeute, environ une personne sur deux subit un traumatisme au cours de son existence, qu’il s’agisse d’un inceste, d’un viol, de la perte précoce d’un être cher, d’une maladie grave ou d’une guerre ». Comme il le dit dans son ouvrage, la résilience est caractéristique d’une « personnalité blessée mais résistante, souffrante mais heureuse d’espérer quand même ».

La résilience, qui est notre capacité à surmonter les dures épreuves de la vie, est en chacun de nous, mais est plus ou moins présente. Si c’est un réel atout pour avancer et construire sa vie de manière positive malgré les épreuves, encore faut-il savoir la développer… et en connaître ses limites…

Comment développer notre résilience ?

Voici 8 clés pour développer votre résilience :

1- Préparer son kit de survie

Oui, oui. Un « kit de survie » pour faire face aux dures épreuves de la vie. Le principe consiste à faire l’inventaire de tout ce qui nous fait du bien. Même si nous ne pouvons pas tout anticiper, il est nécessaire de bien prendre conscience que la vie n’est pas un long fleuve tranquille, de l’admettre et de s’y préparer. Cette sorte de boîte à outils, que l’on se construit, nous permet d’aller puiser, si besoin, dans ce qui nous réconforte, nous apaise, nous rassure et nous rebooste (voir ses amis, sa famille, aller au cinéma, faire du sport, lire, écrire, etc.) Cette boîte à outils sera d’autant plus accessible au moment voulu qu’elle aura été réfléchie, anticipée.

2- Identifier l’épreuve à affronter et l’accepter

Nier ou « faire l’autruche » face aux épreuves de la vie, ne les fera jamais disparaître. Cela vous mettra au contraire dans un état d’inconfort. Les affronter en les acceptant nous force à réagir de manière adaptée. Mais attention à ne pas confondre acceptation et résignation !

3- Apprendre à réguler nos émotions

Réguler nos émotions, lors d’une épreuve, se déroule en 4 temps :

- On les accueille en conscience

- On les identifie

- On les accepte

- On s’apaise

4- Modifier notre regard vis-à-vis de l’épreuve

Au premier abord, une épreuve est toujours négative. Il faut s’efforcer de la voir autrement, sous plusieurs angles (quand c’est possible bien sûr). Il est nécessaire de prendre conscience qu’elle peut nous permette de changer positivement, d’avancer, de transformer notre vie.

5- Demander de l’aide et aider l’autre

Demander de l’aide à quelqu’un permet de ne pas rester seul face à son problème. Avoir l’écoute de l’autre, demander des conseils aident souvent à surmonter une épreuve. Aider les autres aussi est une bonne thérapie pour relever la tête et passer outre notre souffrance. On décharge l’attention que l’on se porte à soi-même sur une autre personne, ce qui permet de mettre la douleur à distance.

6- Travailler, s’occuper

Pour éviter de ruminer et de sombrer dans la dépression, rien de tel que d’occuper son esprit par le travail, l’écriture, le sport, la méditation, la relaxation, la sophrologie, une activité manuelle etc. Tout est bon pour forcer notre cerveau à faire une pause mais aussi notre corps tout entier. Notre problème prendra alors moins de place et nous permettra de nous apaiser un peu.

7- Bien choisir notre entourage

Dans les dures épreuves que peut réserver la vie, préférez vous entourer de personnes à l’écoute, empathiques et bienveillantes qui vous aideront. Choisissez plutôt de vous entourer de personnes, elles-mêmes résilientes qui sauront trouver les mots pour vous réconforter.

8- Se faire confiance

Autorisez-vous à vous féliciter d’être encore debout malgré l’épreuve. Dites-vous que vous êtes forte et que vous avez réussi à l’affronter malgré la difficulté. Regagner la confiance en soi et l’estime de soi est une étape fondamentale à ne surtout pas négliger !

Et si la résilience avait ses limites ?

Mais lorsque l’on y pense, n’y a-t-il donc pas dans la résilience une forme détournée d’enfouissement de nos émotions ? À vouloir sans cesse les contrôler, ne cherchons-nous pas une façon de les anéantir pour s’en protéger ? Être résilient n’a-t-il pas ses limites ?

La face triomphante et lumineuse de la résilience cache en fait de profondes blessures qui nous engloutissent. Si elle paraît être une capacité à surmonter les épreuves, elle est aussi le symptôme d’une réelle souffrance.

C’est une sorte de réponse de défense face à la tristesse, la colère et le désespoir comme le serait une réponse immunitaire face à un virus. La résilience n’est-elle pas un rempart, conscient ou inconscient, contre des émotions que l’on ne souhaiterait pas affronter ? Ce mécanisme apparaît alors un peu comme un costume de scène que l’on enfile pour jouer un personnage.

En étant résilient, on s’efforce de lutter contre ce que l’on a vécu, contre nos émotions qui nous rendent fragiles. On joue une sorte de pièce de théâtre dans laquelle nous sommes le personnage principal. Et la plupart du temps, nous croyons sincèrement que nous avons surmonté le traumatisme.

C’est dans ce sens que le psychanalyste Serge Tisseron affirme dans son livre « les pièges de la résilience » : « une personne résiliente n’est pas libérée de ses souffrances, mais bien asservie aux mécanismes de refoulement et de compensation, aux schémas de comportement qui lui permirent, jadis, de survivre à un environnement hostile. »

Refoulement, compensation… Oui, on n’est pas vraiment libéré. On remplace quelque chose de négatif par autre chose qui peut également être négatif. Hyperactivité, addiction, obsession, troubles du comportement… la liste n’est pas exhaustive.

Que faire alors ?

S’il y avait un remède miracle, ça se saurait…

On a tous des émotions et sans elles nous serions des robots et non des êtres humains. En effet, toutes nos expériences, entraînent des réponses émotionnelles, elles-mêmes à l’origine de comportements d’adaptation.

Le tout est de savoir ne pas se laisser déborder par un flot d’émotions négatives qui nous conduirait forcément à être malheureux. Les émotions sont nécessaires à notre construction, dans notre vie quotidienne, mais il faut apprendre à les gérer. Il ne faut surtout pas chercher à les enfouir en se disant qu’elles disparaîtront ! C’est faux.

Finalement, réprimer ce que l’on ressent, tenter de supprimer nos émotions ne fonctionne pas. Au contraire, cela peut se révéler parfois plus dangereux pour notre santé que de les affronter.

Notre mental ou psychique a besoin de donner du sens à l’épreuve vécue. À défaut, le stress et le burn-out s’activent en inhibant les fonctions biologiques, physiologiques, endocriniennes et mentales. Notre santé globale est alors affectée…

Il faut sans doute être dans le juste milieu. Prendre conscience de sa fragilité, de ses manques et de ses besoins… De cette prise de conscience découleront certainement différentes pratiques propres à chacun qui nous mèneront à un mieux-être psychologique et physique. Il faut aussi s’exprimer avec sincérité et se demander si finalement on ne vit pas dans le mensonge, à la fois envers les autres, et envers soi-même.

Je finirai par une phrase de Boris Cyrulnik qui a dit : « la résilience c’est l’art de naviguer dans les torrents ». Et n’est pas artiste qui veut.

Charlotte Vallet – Sophrologue et hypnothérapeute à Paris

-

Les inégalités au travail : continuons le combat !

Si l’on entend beaucoup parler de l’égalité hommes/femmes dans le monde du travail, disons-le d’emblée, nous en sommes encore très loin !

Le constat est sans appel…

Certains secteurs et métiers sont encore aujourd’hui toujours réservés à la gent masculine. Et c’est sans parler des inégalités salariales…

Dans cet article, je vais juste tenter de faire le point sur la condition des femmes dans le monde professionnel. Tout d’abord je ferai un petit retour en arrière. Ensuite, j’évoquerai le monde d’aujourd’hui, et ce que nous pouvons espérer dans l’avenir.

Mais qu’appelle-t-on égalité hommes/femmes ?

Quels sont les critères utilisés pour la mesurer ? Il y en a quatre :

- L’obligation d’égalité salariale entre hommes et femmes

- L’interdiction à la discrimination à l’embauche,

- L’obligation d’égalité dans le déroulement de carrière,

- Et enfin l’obligation de parité dans les conseils d’administration.

Quelle était la situation des femmes d’hier ?

Avant 1945, la plupart des femmes étaient professionnellement inactives.

Ce n’est qu’après la fin de la seconde guerre mondiale que le pourcentage de femmes qui travaillent a commencé à augmenter progressivement. Les femmes se divisent alors en deux groupes : celles qui travaillent toute leur vie et celles qui alternent entre vie professionnelle et vie de femme au foyer. C’est à partir des années 70, que l’on observe une continuité de l’activité professionnelle. À partir de cette date, et pour encourager les femmes à s’insérer encore plus dans la vie active, plusieurs lois sont votées. Les principales sont :

- En 1972, est proclamée l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

- En 1983, l’égalité professionnelle

- En 1986, une circulaire qui préconise la féminisation des termes de métiers, grades et une politique volontariste. Le but est de diminuer les discriminations dont sont encore victimes les femmes au travail.

Qu’en est-il, aujourd’hui, de cette volonté à l’égalité hommes/femmes au travail ?

Quel est le constat aujourd’hui ?

Aujourd’hui, et fort heureusement, il est ancré dans les esprits (la plupart) qu’il est normal qu’une femme travaille au même titre qu’un homme. En revanche, force est de constater qu’il existe encore de nombreuses différences.

Déjà, il existe une disparité importante dans la nature des métiers exercés. De nombreux métiers sont quasiment exclusivement féminins (sage-femme, assistante maternelle, aide-soignante, etc.). Certes la situation évolue, mais que c’est lent… !

La présence croissante des femmes dans certains métiers dits « d’hommes »

En effet, les femmes sont de plus en plus présentes dans des métiers auparavant réservés exclusivement aux hommes. Elles ont eu accès au fil du temps à des postes de cadres, d’ingénieurs et aussi aux professions libérales, par exemple. Elles sont aussi de plus en plus représentées comme commerciales, leurs atouts dans les négociations ayant été reconnus. Elles seraient même meilleures négociatrices que les hommes !

Mais certains secteurs et métiers restent exclusivement masculins

Par choix ou par la force des choses

Certains secteurs comme le bâtiment, l’énergie, l’informatique, l’électronique, la mécanique et des métiers physiques comme manutentionnaire, bûcheron, maçon, reconnaissons-le, n’attirent pas les femmes. Ces derniers étant très physiques, voire même « trop », peu de femmes y postulent.

Et dans les autres secteurs ?

Si certaines femmes font le choix de ne pas se diriger vers certains secteurs ou métiers, qu’en est-il des autres ? Bien que les femmes semblent faire leur place dans des métiers jusqu’ici encore très « masculins », le chemin paraît encore long dans certains domaines pourtant « accessibles » comme la politique, l’entrepreunariat et les postes à responsabilité. La « parité hommes/femmes » pour accéder à ses métiers est encore loin d’être une évidence.

Une situation qui s’améliore mais des inégalités qui persistent …

Le plafond de verre

Selon la Banque Mondiale, la France fait partie des six pays du monde où les droits des femmes sont les plus respectés. Dans les faits, c’est beaucoup moins rose !

En effet, malgré une place croissante des femmes dans le monde du travail, elles restent encore largement minoritaires aux postes de décisions (cadres, entrepreneurs, politiques…). Il existe, en effet, ce que l’on appelle le « plafond de verre » ou encore « glass ceiling » qui entrave leur carrière. Cette expression, apparue aux États-Unis à la fin des années 1970, décrit l’ensemble des obstacles que rencontrent les femmes dans leur chemin pour accéder à des postes à responsabilités ou plus généralement dans des postes plus élevés dans la hiérarchie professionnelle. Je vous conseille la lecture de cet excellent article si vous voulez en savoir plus : https://www.scienceshumaines.com/peut-on-en-finir-avec-le-plafond-de-verre_fr_22408.html.

Pire encore, nombreuses sont celles qui ont été confrontées à ce que l’on appelle « la promotion canapé »… C’est-à-dire qu’elles ont dû « coucher » pour bénéficier d’une évolution. Même si ce sujet est plutôt tabou, il n’en reste pas moins une triste réalité pour un bon nombre de femmes encore aujourd’hui.

Les inégalités salariales

Et lorsqu’elles arrivent à gravir les échelons reste encore le problème de l’inégalité salariale. En effet, à postes égaux, trop de femmes restent encore moins payées que les hommes. En 2019, d’après le collectif féministe « Les Glorieuses », les Françaises ont commencé à travailler “bénévolement” le mardi 5 novembre 2019.

Quelques données pour décrypter ces inégalités :

- 17,4%, c’est le pourcentage de différence entre ce que gagne une femme et un homme à temps plein sur une année.

- 21%, c’est le pourcentage d’écart qui existe entre les hommes et les femmes pour un poste de cadre équivalent.

- 8,4%, c’est le taux représentant des inégalités de salaire liées aux discriminations ou aux stéréotypes, qui peuvent bloquer l’avancement salarial des travailleuses.

Même si des lois ont été mises en place ces dernières années et que des efforts sont réalisés, ne pouvons-nous pas faire plus en faveur d’une égalité encore meilleure entre les hommes et les femmes au travail ?

Qu’en sera-t-il demain ?

La priorité semble être donnée à l’abolition des inégalités salariales.

« Avant la fin du quinquennat, les femmes seront aussi bien payées que les hommes dans les entreprises », selon les mots de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, mardi 23 octobre 2018. Elle a ajouté qu’à partir du 1er janvier 2019, les sociétés de plus de 50 salariés où des inégalités salariales entre femmes et hommes auront été constatées, disposeront de trois ans pour agir. En faveur de l’égalité salariale. Si cette loi n’est pas respectée, une sanction financière équivalente à 1% de leur chiffre d’affaires leur sera appliquée.

« Dans cinq ans, il faut que l’on ait réglé ce problème qui est une honte et qui est mauvais pour les femmes et pour l’économie”, a-t-elle annoncé.

A priori, c’est l’inspection du travail qui doit réaliser des contrôles… 7 000 contrôles étaient prévus dans les entreprises de plus de 1 000 salariés en 2019. Ont-ils été menés ? Et quid des sanctions… et des entreprises plus petites qui sont les plus nombreuses ?

Alors, oui, il y a des progrès, mais que c’est lent ! Surtout lorsque l’on est directement concernée en tant que femme…

Mais, essayons de voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide et démarrons l’année pleines d’enthousiasme. Continuons à nous battre pour une meilleure égalité et pour l’abolition des différentes inégalités (salaire, discrimination à l’embauche, sexisme etc.). Le combat n’est pas terminé et je suis sûre qu’il ne sera pas vain !

Charlotte Vallet – Sophrologue et hypnothérapeute à Paris

-

S’aimer : c’est avant tout accepter ses défauts autant que ses qualités

Je suis nulle, je ne suis pas capable de…, je suis trop ceci, pas assez cela ! Avez-vous remarqué que l’on passe plus de temps à focuser sur nos défauts plutôt que sur nos qualités ? Qui se lève le matin, en se disant : waouh ! Que je suis quelqu’un de bien ! Mis à part quelques narcissiques, nous avons tous tendance à nous dévaloriser plutôt qu’à nous valoriser.

Pourtant inverser cette tendance vaut le coup d’y réfléchir ! Car à force de ne se focaliser que sur ses défauts, on ne profite pas de grand-chose en fait. Voire pire, ça peut nous miner.

S’aimer soi-même n’est pourtant pas vraiment différent que d’aimer quelqu’un d’autre. Quand on aime une personne, c’est bien sûr pour ses qualités, mais tant que l’amour est là, on accepte aussi ses défauts. Alors pourquoi n’est-ce pas la même chose pour soi-même ?

Et sauf preuve du contraire, nul n’est parfait. Tout le monde a des défauts. Cela fait partie de la personnalité de chacun. Y compris de soi-même. Il faut faire avec.

Alors comment faire pour que nos propres défauts ne nous rendent malheureux (ou malheureuse) ? Comment les accepter ?

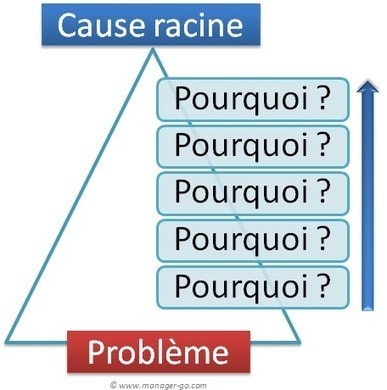

La première étape : identifier nos défauts et le type de défauts

Accepter ses défauts, c’est avant tout bien les identifier. Ici, je parlerai plus de défauts liés à la personnalité. « Les défauts » dits physiques relèvent très souvent de nos critères sociétaux… Et là, on pourrait aussi en parler des heures. C’est pourquoi, ici, j’ai choisi d’aborder, dans un souci de clarté, les défauts en lien avec notre personnalité.

Parmi les nombreux traits de caractère qui définissent une personne, il y a plusieurs catégories de défauts :

- Ceux qui nous pourrissent la vie, ou celle de notre entourage, et qu’il faut donc corriger (radin, égoïste, jaloux…).

- Et il y a ceux qui font partie intégrante de notre personnalité, et peut-être de notre charme (exubérant, timide…)

Inutile de les masquer, acceptons-les, comme on les accepte chez autrui.

Ensuite, une fois identifié(s), il faut essayer de le(les) corriger

Dans la première catégorie, celle des défauts qui empoisonnent la vie, on peut donc citer la jalousie, par exemple. Il s’agit d’un sentiment interne, violent, destructeur. Non seulement il faut savoir le reconnaître, mais il est nécessaire de travailler sur soi pour s’en défaire.

Pourquoi est-on ainsi ? Pourquoi toujours comparer sa situation à celles des autres ? Est-ce leur vie que nous vivons ? Pourquoi pense-t-on que ce que possède l’autre le rend meilleur ou plus heureux ? Pourquoi ne pas se concentrer sur ce que l’on détient soi-même et que les autres n’ont pas ?

Cela ne se règle bien sûr pas en une journée. Il s’agit d’un processus assez long qui demande patience et persévérance. Vous pouvez, pour ce faire, essayer d’en parler avec un professionnel, ou chercher les causes via l’hypnose. N’hésitez pas à me contacter si vous en souffrez ! C’est mon travail…

Car, une fois le travail accompli, vous vous sentirez soulagé, libéré, mieux avec vous-même et donc mieux avec les autres.

Ce type de défaut a toujours une cause. Et dès lors, qu’elle est identifiée, que l’on en parle, il existe des solutions pour la traiter.

Faites de vos défauts un atout

Dans la deuxième catégorie de défauts, celle des défauts qui font partie intégrante de nous, Il est également possible, bien sûr, de les « traiter », mais peut-être est-il plus intéressant de les maîtriser.

Prenons l’exemple de la timidité. On conseille souvent aux gens timides de se mettre à faire du théâtre, de se glisser dans la peau d’un personnage, ce qui permet de s’oublier soi-même et donc de laisser libre court à son expression. On propose aussi aux timides de se « mettre en danger », de sortir de leur zone de confort en prenant la parole en public.

À apprendre à surpasser ses hésitations, à ne pas paniquer au premier bafouillage.

Et c’est là que les timides peuvent alors s’apercevoir combien leur auditoire porte sur leur prestation un regard beaucoup moins sévère que celui qu’ils portent eux-mêmes sur eux.

Mais, ce n’est pas pour autant qu’il faut anéantir à jamais sa timidité. Celle-ci fait partie de vous, et votre entourage vous apprécie également pour cela. Pour votre réserve, votre pudeur, votre façon de ne jamais parler pour ne rien dire. Il ne s’agit pas de se défaire de votre timidité, mais de jouer avec elle, de la prendre à contre-pied, et surtout d’en faire un atout.

Sachez par exemple que la quasi-totalité des grands chanteurs, musiciens et acteurs de théâtre sont tenaillés par le trac quand ils doivent monter sur scène. Mais c’est un défaut qui les stimule, car ils l’ont accepté. Ils ne peuvent d’ailleurs même plus s’en passer.

Mes défauts sont aussi des qualités

Accepter ses défauts, c’est aussi reconnaître qu’ils vous donnent des qualités. Essayez de visualiser et de formaliser autrement vos défauts ! Exemples :

- Vous êtes têtu(e) ? Non : vous être opiniâtre, déterminé(e).

- Vous êtes prétentieux ? Non : Vous faites preuve d’assurance.

- Vous êtes trouillard(e) ? Non : vous êtes prudent(e).

- Vous êtes radin(e) ? Non : vous dépensez l’argent à bon escient.

- Vous êtes exigeant(e), perfectionniste ? Non : Vous aimez surtout le travail bien fait.

C’est comme pour un entretien d’embauche où les candidats qui se sont préparés à la question-piège classique : « Quels sont vos trois principaux défauts ? », transforment systématiquement leurs défauts comme une force pour le poste convoité.

Alors, listez vos défauts et transformez-les en des mots positifs. Vous serez surpris !

Accepter les critiques et les compliments

Mais il est vrai que ce n’est pas si simple. Surtout lorsque des critiques nous parviennent des autres. Ah… Le regard des autres…

Eh bien, sachez que reconnaître ses défauts, puis les accepter permet aussi d’anticiper le fait de se vexer suite à une critique. En effet, il peut arriver que de manière inattendue, un proche, un collègue, un employeur nous reproche un trait de caractère.

S’il s’agit d’un défaut que nous avons déjà identifié, sur lequel nous avons travaillé, en l’acceptant ou en le corrigeant, on accepte plus facilement la critique.

S’il s’agit d’un reproche que l’on ne nous a jamais fait jusqu’alors, alors il convient de prendre note de l’information, de l’analyser calmement et ensuite d’y travailler.

Vous vous apercevrez qu’accepter la critique vous rend beaucoup plus zen.

C’est d’ailleurs tout aussi vrai pour un compliment. Il faut savoir l’accepter avec lucidité. Ne pas le rejeter, si on le juge excessif au premier abord. L’analyser et l’accepter comme tel, c’est-à-dire le considérer légitime, ne pas ressentir le fameux syndrome de l’imposteur.

Alors… Et si vous tentiez de relever le défi ?

Vous n’êtes pas parfaite et alors ? Êtes-vous pour autant moins bien qu’un(e) autre ?

Non.

Y a-t-il parmi les huit milliards d’humains dans le monde ne serait-ce qu’une seule personne qui soit parfaite ?

Aucune.

Avoir un défaut n’est pas une faiblesse. L’accepter vous rend plus fort. Et surtout plus zen. Alors, posez-vous quelques minutes. Faites le point sur « vos défauts », faites le tri aussi, et prenez-les en main. Vous verrez que vous y gagnerez énormément surtout sur l’amour que vous vous portez, amour qui est essentiel pour avancer.

Charlotte Vallet – Sophrologue et hypnothérapeute à Paris

-

Les femmes se remettent-elles plus en question que les hommes ?

Libérée, délivrée… Désolée, si je vous mets cet air en tête pour toute la journée… mais c’est en écoutant ce refrain que je me suis dit : les femmes sont tout de même devenues de véritables battantes. Et cette liberté, cette délivrance, elles ne tombent pas du Ciel.

Un grand nombre de femmes dénoncent de plus en plus leurs difficultés et ne se contentent plus de subir, mais elles cherchent comment s’en sortir, comment les résoudre.

On dit souvent que les femmes se posent trop de questions, qu’elles se remettent plus en question… plus que les hommes ? Est-ce un problème ?

Car se remettre en question et s’interroger sur soi-même sont des démarches saines et même salutaires. L’introspection donne à chacun (et chacune) d’entre nous des atouts psychologiques qui permettent de nous libérer de certitudes parfois trop ancrées, et aussi de trouver une issue pour sortir des moments difficiles.

Et curieusement, il semble que les femmes soient plus enclines que les hommes à pratiquer cette remise en question. L’introspection serait donc une activité essentiellement féminine. Est-ce une simple impression ? Pas si sûr.

La remise en question s’accorde au féminin

Nous pouvons le vérifier chaque jour dans notre entourage : les femmes se posent globalement plus de questions que les hommes. Sur le sens qu’elles donnent à leur vie, sur les raisons de leurs passions amoureuses, sur les ambiguïtés qui naissent de leurs relations, sur leur rôle de mère parfaite ou d’épouse idéale… la liste est loin d’être exhaustive (rires).

Sommes-nous les seules à nous poser ces questions existentielles ? Les hommes ne s’en posent-ils aucune ?

Dans les faits, il est fort probable que femmes et hommes se posent autant de questions au cours de leur existence.

Mais on a culturellement appris aux hommes à ne pas exprimer leurs émotions, à masquer ce qui serait considéré comme « une faiblesse ». Les questions existentielles sont ainsi souvent refoulées par pur « virilisme » dans une activité annexe (le travail, le sport, le jeu…) qui occupe le « temps de cerveau disponible ».

Les femmes, au contraire, expriment plus volontiers leurs émotions, leurs craintes, leurs interrogations. Elles y sont « autorisées ». Ce qui laisse en effet à penser que la remise en question s’accorde au féminin.

Un questionnement permanent

La femme se pose mille questions. Elle a constamment besoin de faire le point. Elle se considère plus terre à terre, plus proche des contingences de la vie quotidienne. Une femme est globalement plus inquiète pour sa santé ou celle de ses proches, pour son avenir, pour l’image qu’elle donne d’elle-même. Elle s’inquiète aussi beaucoup pour son entourage, pour ses enfants et leur potentiel, pour son mari et sa réussite, pour la famille et les amis…

Et lorsqu’elle est amoureuse, la femme s’interroge encore plus. Sur l’engagement de son conjoint dans cette relation… sur sa capacité à vraiment aimer. Elle décortique, pèse le pour et le contre, traque les axes d’améliorations, évalue les hypothèses… tandis que l’élu de son cœur (s’il est masculin) se contente de vivre sa passion au jour le jour, le sourire béat. Il ne se posera des questions que le jour où il commencera à avoir des doutes sur sa compagne, lorsque la relation commencera à se dégrader.

C’est souvent salutaire mais pas toujours sauf si…

Dans le cerveau d’une femme, l’intellect et les émotions sont moins compartimentés que dans celui d’un homme. Son analyse d’une situation diffère ainsi de celle de son compagnon. Là où lui classe rapidement le dossier, elle cherche encore et toujours à comprendre, à expliquer, à émettre des hypothèses, à remettre en cause. Son questionnement est permanent.

Mais attention… Une femme qui se montre trop réceptive aux pensées négatives, et qui est dépassée par tous ces questionnements multiples, peut vite sombrer dans la déprime. La femme se trouve ainsi plus exposée qu’un homme aux périodes d’anxiété et à la dépression. Son éveil permanent l’empêche de se construire une carapace aussi imperméable aux émotions que celle de l’homme.

Les femmes ont donc un besoin plus fort de réfléchir à leur situation. J’ai déjà évoqué dans un article précédent le problème de la charge mentale (le syndrôme de la femme épuisée) dont sont sujettes de nombreuses femmes. Celles-ci font de la bonne tenue de leur foyer une mission à laquelle elles ne peuvent déroger. Je proposais comme principal « remède » un changement de comportement vis-à-vis du conjoint mais aussi de soi-même. Or ce changement, très profond, souvent difficile, nécessite une vraie remise en question.

Et la bonne nouvelle, c’est qu’elles y parviennent de plus en plus ! Elles osent affronter leurs peurs, entre autres.

Ainsi les femmes sont plus disposées que leurs compagnons masculins à réaliser les changements qu’elles estiment nécessaires. Là où l’homme cherchera le plus souvent un compromis, la femme n’hésitera pas à modifier radicalement son comportement, ses habitudes, son cadre de vie. Elle envisagera ainsi plus rapidement une séparation, par exemple.

Mais très souvent, ce processus n’est obtenu qu’après une thérapie plus ou moins longue.

Le recours aux thérapies

La femme, c’est un fait, a besoin de rêver, de se nourrir d’émotions (quitte à se laisser parfois (souvent même) envahir par des émotions négatives). Et ce besoin, elle l’exprime couramment. Auprès de son compagnon, de ses amis, de sa famille. Et si elle ne trouve ni écoute, ni solution, elle se tourne plus volontiers vers un spécialiste.

Les études démontrent que 70 % des personnes qui consultent un psychothérapeute sont des femmes. Moi-même, sophrologue et hypnothérapeute, j’ai une patientèle qui est composée à 80% de femmes.

Pourquoi une minorité d’hommes ? Les hommes rechigneraient-ils à bousculer leurs convictions ?

- Oui… pas tous mais une majorité.

Un homme a-t-il plus peur d’être confronté à des vérités qu’il n’accepterait pas ?

- Oui… pas tous mais une majorité.

Ou peut-être plus simplement estime-t-il, suite à notre système éducatif, que consulter un thérapeute n’est pas une démarche “normale”, qu’elle relève une faiblesse, voire un psychisme défaillant.

Le problème est bien là, à mon avis…

Conclusion

Alors oui : la femme se remet plus souvent en question que les hommes. Elle s’interroge constamment sur le sens de ses actions, de ses relations, de sa vie.

Elle est plus curieuse d’elle-même que peut l’être un homme « naturellement ». Et franchit plus rapidement la porte lorsqu’il s’agit d’essayer les thérapies alternatives et la médecine douce qui peuvent l’accompagner dans sa démarche.

S’interroger sur soi, c’est chercher à vivre pleinement sa vie. Il faut juste apprendre à ne pas se laisser parasiter par les sentiments négatifs et destructeurs. Et très certainement faire comprendre aux hommes qui intériorisent toutes leurs émotions, qu’ils devraient essayer, eux aussi, de se remettre en question. De mon point de vue, lequel je pense est largement partagé, ce serait plutôt un signe de courage que de faiblesse.

Et pour aller encore plus loin… on peut même penser que cela réduirait considérablement les problèmes de violence…

À bon entendeur…

Charlotte Vallet – Sophrologue et Hypnothérapeute à Paris

-

La charge mentale : le syndrome de la femme épuisée

À peine réveillée, votre esprit est déjà en suractivité et passe en revue tout ce que vous avez à faire dans la journée ? Penser à aller chercher les enfants au sport, prévoir les courses pour le dîner (et pour celui de demain où vous avez invité quelques amis). Passer au pressing chercher les chemises de votre conjoint, aller à la pharmacie pour prendre le sirop pour Antoine, téléphoner au vétérinaire pour le vaccin de minou, envoyer le paiement de vos impôts, etc. etc. etc. etc. etc.

Ah j’oubliais. Et bien sûr, aller travailler !

Vivement le week-end durant lequel vous pourrez prendre le temps de faire les machines à laver, repasser, le ménage et vous occuper un peu plus des devoirs de vos enfants !

Et votre conjoint ? Il fait quoi ? Beh… il travaille !?! Mais sûrement plus, plus tard, plus loin ? Voilà ce que nous entendons systématiquement.

Notre société a beau évoluer dans le sens de l’égalité homme-femme, la bonne tenue d’un foyer reste, dans nos mentalités, même au 21e siècle, l’affaire des femmes. Et dans une société qui évolue en mode accéléré, il est donc normal que les femmes finissent par s’épuiser… Pourtant, on parle de plus en plus du partage des tâches…

Le partage des tâches… où en est-on vraiment ?

Il faut reconnaître que de plus en plus d’hommes participent à la vie quotidienne. Pourtant les femmes demeurent encore les impliquées dans la tenue du foyer.

Les femmes seraient-elles donc conditionnées pour se sentir obligées d’être de parfaites épouses, mères et d’irréprochables maîtresses de maison ? Oui, c’est une réalité. Il semble d’ailleurs que même dans un couple où le partage des tâches est avéré, l’épouse reste la plus inquiète des deux dans la bonne gestion des actes de la vie quotidienne.

Mais avant tout, le partage des tâches est-il aujourd’hui une réalité ?

Des études menées en 1985 révélaient que les femmes en France étaient chargées de 69% des tâches ménagères du foyer, et à 80% de l’éducation des enfants. 25 ans plus tard, les mêmes études démontrent un net progrès sur le plan parental (71%) mais une très infime progression sur le plan des tâches ménagères (64%).

Il reste donc du chemin à faire pour atteindre un parfait 50/50. Les hommes ont beau s’efforcer de faire la part qui leur revient, les femmes restent sujettes à ce qu’on appelle aujourd’hui la charge mentale. Mais qu’est-ce que la charge mentale ?

Qu’est-ce que la “charge mentale” ?

C’est une théorie développée par une chercheuse canadienne, Nicole Brais. La compagne, se met plus de pression que son conjoint dans le bon ordonnancement du foyer. Elle doit « penser à tout ». Même lorsque monsieur fait, madame se sent obliger de superviser, de vérifier la bonne exécution des tâches. Celles du conjoint, des enfants, mais aussi de la femme de ménage alors que les services de celle-ci ont été demandés pour éviter le problème.

Cette charge est d’autant plus stressante de nos jours que les femmes ont désormais un emploi. Au stress du travail s’ajoute donc celui de la maison, ce qui alimente un épuisement mental très élevé. Nicole Brais, la chercheuse canadienne, insiste beaucoup sur une petite phrase malheureuse qui survient lors d’une situation que connaissent beaucoup de couples.

Madame, au four et au moulin, oublie le fer sur la table à repasser ou le lait sur le feu. Monsieur croit alors venir la consoler en lui adressant un malheureux « Pourquoi tu ne me demandes pas de t’aider ? ».

La phrase qui fait souvent exploser une femme. En quelques mots, le conjoint admet considérer que c’est la femme qui est la responsable des tâches ménagères. Consciemment ou non, les hommes n’interviennent pas tant que les femmes ne leur auront pas spécifiquement assigné à une mission.

Ainsi dans chaque foyer, il y a un membre victime de charge mentale, et c’est quasiment toujours la femme. Celle-ci prend donc le leadership du foyer sur les tâches ménagères, les courses, l’éducation des enfants tout en assumant un métier exigeant et en essayant même de se dégager du temps pour une vie sociale.

Comment en finir avec la charge mentale ?

Ne pas trop se réjouir d’être une bonne ménagère !

Il faut d’abord faire admettre aux hommes qu’ils ont un rôle à jouer. Mais il faut également que les femmes comprennent que leur attitude peut engendrer ces comportements inégaux. Souvent, l’investissement remarquable des femmes reçoit l’approbation passive des hommes. Beaucoup de femmes semblent alors s’épanouir dans ce rôle ! Mais jusqu’à quand ? Jusqu’à… l’épuisement…

Ne pas être systématiquement reconnaissante

Lorsqu’un homme prend l’initiative de faire la vaisselle (par exemple), la femme approuve souvent la démarche et adresse un remerciement qui confirmerait le caractère « exceptionnel » de la situation. Alors qu’elle devrait faire comme si de rien n’était, ne pas habituer son conjoint à des remerciements à chaque effort réalisé. C’est normal !

En finir avec le besoin de tout contrôler et le besoin que tout soit parfait

Il y a aussi le syndrome de « l’inspectrice des travaux finis », ce moment (que l’on a évoqué plus haut) ou la femme vérifie si le travail de son conjoint a été bien fait. Un irrépressible besoin de contrôler qui, finalement, déresponsabilise celui qui l’a fait. C’est encore pire quand on reproche systématiquement à son conjoint qu’il s’est encore trompé de marque ou de produit quand il revient des courses, ou que décidément il n’est pas doué pour telle ou telle tâche. Avec au bout du compte l’expression qu’il faut pourtant éviter à tout prix “Laisse, je vais faire…”.

Un amas de clichés ? Certes, le trait de mes exemples est quelque peu grossi, mais ce sont des situations que vivent réellement, avec plus de nuances, de nombreux couples. La solution est souvent d’inviter le conjoint à faire sa part. Non pas en lui assignant des tâches d’autorité, mais en lui laissant implicitement l’espace des tâches à réaliser. Laisser traîner des choses. Le laisser s’en occuper et, surtout accepter qu’il s’en occupe à sa façon. Une démarche qui ne se fera pas du jour au lendemain, et qui peut même générer quelques tensions. Mais on sait que les choses ne peuvent que s’aplanir et s’améliorer dans le dialogue et le respect mutuel.

Casser les clichés et changer notre attitude

Il est donc important de briser la figure un peu vieillotte de la maîtresse de maison. Casser le cliché selon lequel monsieur rentre à la maison pour se reposer, après une longue journée de travail. Aujourd’hui un homme n’est plus le seul à assurer les revenus du foyer. L’épouse du XXIe siècle à un job, il arrive même qu’elle soit mieux payée que son conjoint, qu’elle exerce un métier beaucoup plus exigeant ! L’époque n’exige plus qu’elle soit la wonder-woman du foyer.

Plus facile à écrire qu’à faire. Nous sommes tous (toutes) un peu conditionné(e)s par l’image que donnaient nos parents, cette espèce d’harmonie du couple qui semblait émaner de la maman « multitâches » et du papa moins concerné. Une harmonie pourtant fort trompeuse… car on en voit aujourd’hui les dégâts… Mais c’est à nous désormais de changer les choses et nos propres comportements !

Charlotte Vallet – Sophrologue et Hypnothérapeute à Paris

-

L’intuition féminine, un mythe ou une réalité ?

« Tiens, ça fait longtemps que je n’ai pas eu de nouvelles de Juliette » Et quelques secondes plus tard, le téléphone sonne, et c’est Juliette ! « Ce mec n’est pas fait pour toi. Je le sens », vous a dit une amie. Et en effet, il n’était pas bon pour vous !

Eh oui, c’est comme si certaines (certains ?) d’entre nous possédaient un don… celui de prévoir les choses. Mais paraît-il que ce don, appelons-le tout de suite « intuition », est typiquement attribué à la gent féminine.

En effet, on parle souvent « d’intuition féminine ». Voici donc un avantage que nous possédons sur les hommes ! Mais, les hommes n’en ont-ils vraiment pas ? Sommes-nous les seules, nous les femmes, à posséder cette faculté ? D’ailleurs l’intuition, est-ce que ça existe vraiment ?

Mais tout d’abord, qu’est-ce que l’intuition ?

On emploie le terme d’intuition lorsqu’un ressenti se révèle exact, lorsqu’une hypothèse spontanée se transforme en réalité, lorsque l’on a le sentiment de déjà bien connaître un domaine alors qu’on le découvre.

Avoir une intuition, c’est souvent deviner au premier abord si une personne est digne de confiance, c’est savoir quel est le bon chemin alors qu’aucun panneau ne le confirme. C’est aussi ressentir que quelque chose ne va pas, ou même parfois qu’il va se passer quelque chose.

Contrairement à l’instinct, qui est un comportement inscrit dans nos gènes, dans notre disque dur, l’intuition se base sur la sensibilité, l’éducation, le vécu, sur une somme de données sauvegardées dans notre mémoire vive. C’est cette somme d’expériences, de souvenirs, souvent nichés dans l’inconscient, qui nous permet une analyse très rapide d’une situation, avec un temps de calcul infinitésimal. D’où mon analogie à l’informatique.

L’intuition serait-elle exclusivement féminine ?

Mais pourquoi parle-t-on d’intuition spécifiquement féminine ? Serait-ce un genre d’intuition propre au sexe féminin, qu’aucun homme sur terre n’aurait connu ?

Peut-être que la sensibilité des femmes est plus exacerbée que chez les hommes, ce qui permettrait de ressentir ou de pressentir des choses ? Écoutons notre entourage.

“Un jour, mon petit ami devait prendre la route. Je ne sais pas pourquoi, je voulais l’empêcher de prendre le volant, quelque chose n’allait pas, c’était indéfinissable. Une heure après, il a été victime d’un accident. Il s’en est sorti avec une jambe cassée, mais j’avais eu ce pressentiment, cette intuition”. Nathalie a gardé ce souvenir, cette révélation de l’intuition.

Mais est-ce proprement féminin ? “Je pense que ça se produit surtout quand tu connais bien une personne, que tu as des sentiments très forts pour elle. Et peut-être aussi une sensibilité à fleur de peau.”

L’intuition féminine, ce sont peut-être les hommes qui en parlent le mieux. Kévin, 34 ans : “J’étais revenu d’un séjour à l’étranger. Je retrouve mon épouse à l’aéroport. Elle est d’abord très chaleureuse puis rapidement elle devient bizarre. Arrivé à la maison, elle m’accuse de l’avoir trompée pendant mon voyage. Ce qui, j’ai honte de l’avouer, n’était pas faux. Mais comment a-t-elle pu le deviner ? Il a peut-être suffi d’un tic, d’un regard fuyant, d’un sourire forcé. Allez savoir.

On accorde également à la femme beaucoup plus d’empathie qu’à l’homme. Question d’éducation, de culture. La femme étant, reconnaissons-le, plus à l’écoute de son interlocuteur, elle devine par expérience certaines choses. C’est notamment le cas avec les enfants. Assignée le plus souvent à son éducation, la femme perçoit provenant d’un enfant des signes que l’homme ne ressent pas. On évoque dans ce cas une notion d’instinct maternel, un sujet qui fait autant débat que l’intuition féminine.

Bref, nous pouvons conclure ce paragraphe, en affirmant qu’il existe un lien entre sensibilité, écoute, concentration et intuition. Ne vous vexez pas messieurs, certains d’entre vous le sont (sensibles, et si c’est votre cas, vous devez très certainement, tout comme nous, être dotés d’intuition.

Acquis ou inné ?

Du côté des opposants à la féminité de l’intuition, les arguments ne manquent pas. L’intuition serait humaine et n’aurait pas de sexe. Elle serait seulement due à la sensibilité de la personne, à son vécu, ses expériences, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.

Certaines personnes, hommes et femmes confondus, voient même dans cette notion d’intuition féminine quelques relents de sexisme. Depuis l’aube de l’humanité, on attribue l’intelligence, la logique cartésienne, le rationnel aux messieurs, et aux dames l’émotion, l’intuition, la sensibilité. On apprend très tôt aux garçons à réprimer leurs émotions (“on ne pleure pas quand on est un homme”) alors que les jeunes filles sont plus souvent invitées à exprimer leur ressenti, leurs douleurs, leurs craintes.

Ainsi la femme serait-elle plus disposée à écouter son intuition, contrairement à l’homme.

Alors nous pouvons conclure sans prendre trop de risques que l’intuition est plutôt acquise qu’innée.

Et la science dans tout ça ?

On trouve donc difficilement des éléments tangibles qui nous prouvent que l’intuition serait avant tout féminine, du moins inhérente à l’inné plutôt qu’à l’acquis. Même la science s’est penchée sur le problème. Des travaux très sérieux ont démontré que l’homme est plus enclin à faire fonctionner l’hémisphère gauche du cerveau, celle où réside la logique et la raison. Alors que les femmes utiliseraient équitablement les deux parties, dont celle de droite qui gère les émotions et l’imagination.

La plupart des expériences réalisées sur des panels d’hommes et de femmes au sujet de l’intuition ont donné des résultats très mitigés. Aucune étude n’a donné de chiffres démontrant une incontestable féminité de l’intuition.

Mais on peut se poser une question plus générale : qu’est-ce que la science et sa logique primaire peuvent comprendre à l’intuition, une chose qui dépasse les esprits les plus cartésiens ?

Alors ? Féminine or not féminine ?

On peut donc conclure que l’intuition féminine est une réalité. Il ne s’agit pas d’une sorte de don reçu à la naissance, mais bien d’une capacité que l’on acquiert au cours de la vie, où la femme est finalement plus libre d’exprimer ses émotions, son empathie, ses ressentis. Une sorte de sixième sens que la population masculine aurait perdu et rejeté par convention.

Alors, mesdemoiselles, mesdames, sachez utiliser votre intuition, comme il se doit !

Charlotte Vallet, Sophrologue et hypnothérapeute à Paris

-

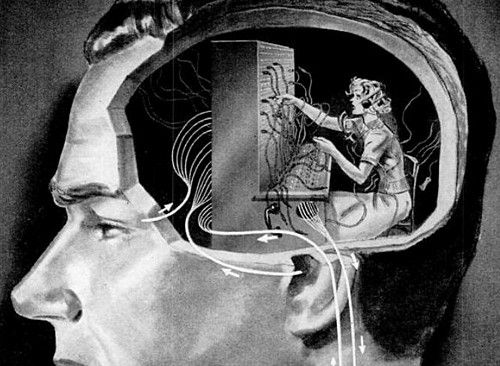

Comment éviter le tiraillement des émotions ?

Si nous accueillons toujours avec plaisir les émotions positives telles que la joie, l’amour ou la sérénité, ces émotions sont souvent intimement liées à des émotions contraires telles que la peur, l’anxiété, la tristesse. Ce n’est parfois pas facile à vivre. Alors, comment gérer cette tyrannie des émotions qui s’entremêlent ? Surtout qu’en plus, nous pouvons avoir peur de notre peur, être en colère contre notre jalousie, etc. Avoir honte de notre tristesse. Le comble peut-être étant d’avoir peur d’être heureux… ou de se complaire à être malheureux ?

Mais, pouvons-nous réellement éviter ce combat incessant de nos sentiments contraires ? D’ailleurs, c’est quoi une émotion au fait ? Et que faire ? Lisez cet article et vous aurez peut-être des réponses à vos questions… Je l’espère !

Qu’est-ce qu’une émotion ?

Avant de pouvoir mieux comprendre ce qu’il se passe en nous, il faudrait déjà savoir qui elle est, et apprendre à reconnaître une émotion, vous ne pensez pas ? Alors installez-vous confortablement, et faites une brève rencontre avec l’émotion (théorique bien sûr !)

Alors, qu’est-ce qu’une émotion ? C’est une réaction physiologique du corps à une pensée ou à un évènement extérieur. C’est une énergie qui se crée au sein de notre esprit par la conjonction de différentes causes et conditions. Son intensité, sa force et son importance sont indéniablement rattachées au vécu de chacun. En effet, personne, face à des circonstances similaires, ne ressentira les mêmes choses, ne vivra les mêmes émotions.

Mais alors quelles sont ces émotions ? On recense 4 émotions de base desquelles découlent toutes les autres :

- La peur (la méfiance, le doute, le scepticisme, la prudence, la susceptibilité, etc.)

- La tristesse (la peine, la nostalgie, l’empathie, etc.)

- La colère (la fierté, la générosité, le dédain, l’agressivité, etc.)

- La joie (la surprise, l’enthousiasme, l’euphorie, la propension au bavardage, etc.)

Nos émotions, notre moteur ?

On pense souvent que seul un robot est dépourvu d’émotions ! Qu’il est impossible pour un être humain de n’avoir aucune émotion. Sauf que si, c’est possible. 15 % de la population serait atteinte d’alexithymie. Aléxithy quoi ? Oui, oui, vous avez bien lu, Alexithymie. On connaît tous quelqu’un de notre entourage un peu « taciturne », « renfermé » qui exprime peu ou pas ses émotions. Mais ce « silence des émotions » veut-il forcément dire qu’elles n’existent pas ? Pas vraiment. Cette affectation résulte en fait d’une connexion déficiente entre les centres cérébraux de l’émotion et ceux où elle est représentée de façon consciente. Si la personne ne semble pas pouvoir les identifier, lorsque des paramètres physiologiques sont mesurés, il est constaté que des émotions sont bien présentes. Cette personne ne peut juste pas les exprimer car il ne les perçoit pas. Étrange… je vous l’accorde.

Et en ce qui concerne les autres alors ? Pour les 85 % restants, les émotions sont, cette fois-ci, bien ressenties, voire parfois trop ! Mais même si elles sont parfois douloureuses, elles restent néanmoins nécessaires dans notre vie. En effet, ces dernières alimentent notre sensibilité, enrichissent notre personnalité, nous permettent de créer et d’entrer en communication avec les autres. Malgré tout, nous savons tous qu’elles peuvent être terriblement dévastatrices, porteuses de peurs, d’angoisses et de tristesse.

Certains s’évertuent à enfouir ou à refouler leurs émotions, mais c’est un peu comme reculer pour mieux sauter. L’émotion ne disparaît pas, et souvent elle risque de resurgir de manière encore plus violente avec des comportements excessifs.

Inhérentes à notre personnalité, fondamentales pour notre bonheur et notre équilibre, vouloir les éradiquer ne rime à rien. Elles sont nos petits guides dont les messages sont à décoder, à déchiffrer pour orienter nos choix de vie. Alors, tentons plutôt de les identifier, d’apprendre à vivre avec elles, et de les gérer quand elles s’entrechoquent et nous submergent.

Bien vivre avec nos émotions, c’est possible

Bien qu’elles soient parfois envahissantes et qu’elles nous font vivre l’ascenseur émotionnel, nous pouvons bien vivre avec elles, si nous savons comment les dompter et leur laisser la place qu’elles méritent, ni plus ni moins !

Et c’est bien là que se trouve toute la difficulté.

Comment gérer ce tiraillement entre elles ? Un coup la joie, puis la tristesse, ou la peur et du stress… Cette potion explosive nous menace à chaque instant. Et je pense que vous ne me direz pas le contraire, n’est-ce pas ?

En effet, qui n’a pas connu cette colère qui monte, qui monte et qui explose dans un flot de réactions violentes qu’on ne sait plus gérer et qui sont souvent totalement inappropriées à la situation ?

Ou alors au niveau professionnel, la peur de ne pas avoir de clients lorsque l’on lance sa propre activité mais aussi l’angoisse de ne pas savoir gérer la situation dès qu’ils arrivent. Moi, je vous le dis, lorsque l’on monte sa propre activité, le mélange des émotions contraires est notre compagnon quotidien ! La joie d’avoir un client, la peur de manquer de temps ou de ne pas être à la hauteur… La fierté de progresser, l’angoisse que ça ne dure pas… etc.

Et du côté de notre vie intime, les émotions ne sont pas en reste non plus ! C’est le moins que l’on puisse dire. Qui n’a pas ressenti cette angoisse de ne pas trouver de conjoint avec qui partager sa vie ? Et une fois qu’on le trouve, voilà, on est heureux mais rapidement une nouvelle angoisse nous envahit : celle de le perdre.

À écouter les femmes enceintes, la joie de l’être et l’angoisse concernant le développement du bébé et l’accouchement…

Ce ne sont que quelques exemples, une infime partie de toutes les circonstances de la vie quotidienne qui peuvent nous mettent dans tous nos états émotionnels…

Et nous comprenons donc aisément que le Tsunami peut vite nous noyer ! Mais alors comment faire concrètement pour gérer ses émotions sans se laisser emporter, sans qu’elles nous submergent ? J’utilise le mot « gérer » et pas « contrôler » car comme vous l’aurez compris, contrôler ses émotions est un combat vain. Il s’agit plutôt de se laisser traverser par elles sans souffrir. Pas de panique, j’espère arriver à votre rescousse avec quelques méthodes, thérapies et astuces.

Quelques méthodes pour vous aider

La méditation

À la recherche d’une paix intérieure profonde et surtout de l’apaisement de votre psychisme malmené par vos émotions, la méditation est, en autre, une bonne manière de vous aider. Elle est simple et peut se pratiquer à toute heure et dans n’importe quel endroit, à condition qu’on sache la pratiquer soi-même, bien sûr ! On choisit un lieu que nous aimons, on prend une posture confortable, on tente de lâcher prise et … c’est tout ! On se déconnecte avec soi et ce qui nous entoure et on se relâche, sans s’endormir évidemment ! Et on laisse cet état de bien-être nous envahir et pourquoi pas chasser nos mauvaises pensées, les émotions qui débordent.

La sophrologie

Grâce à la sophrologie et aux différents exercices de respiration et de relaxation qu’elle exige, je peux vous en parler puisque c’est mon métier. La sophrologie permet de conduire progressivement un patient vers une meilleure gestion de ses émotions afin de gagner en sérénité. Une séance réussie, c’est : une respiration maîtrisée, un relâchement musculaire et une vision plus positive du quotidien. À renouveler aussi souvent que l’on en ressent le besoin.

Le yoga

Adopté par de plus en plus de Français et dans le monde en général, on ne parle même plus des multiples effets positifs que cette technique a sur notre corps et notre mental. En effet, mêlant, méthodes de respiration, relaxation profonde, méditation et postures, elle permet un réel bien-être au quotidien.

Le sport